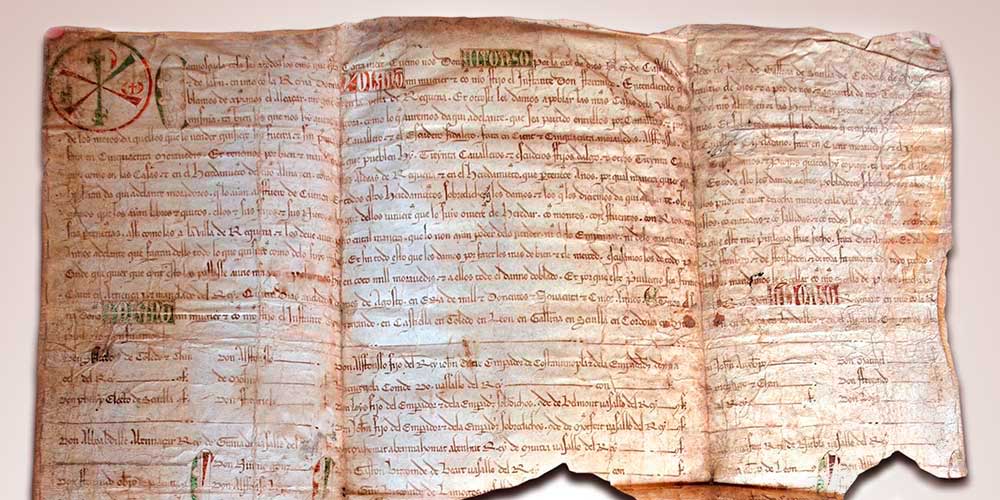

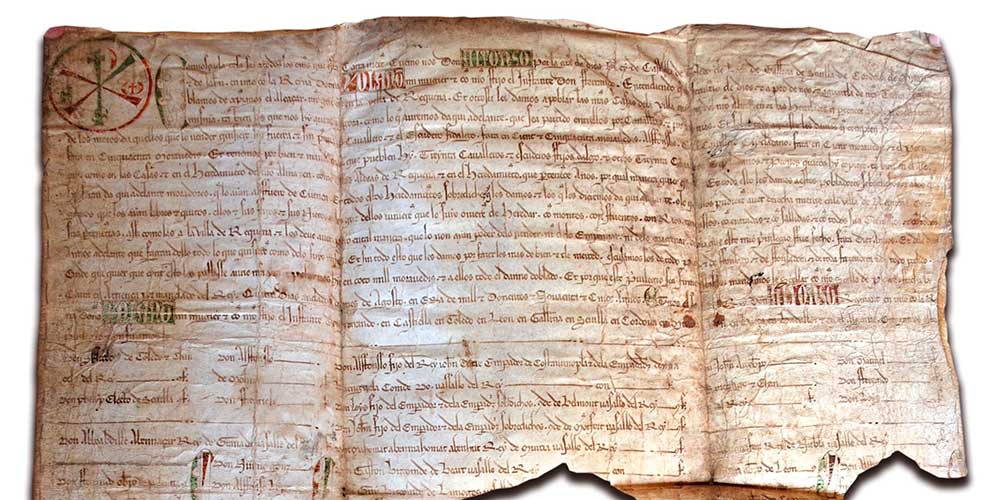

Es difícil conservar materiales escritos en buenas condiciones durante mucho tiempo porque, en general, los soportes para la escritura son muy frágiles. Sin embargo, muchos de los papeles (y algunos pergaminos) que atesora el Archivo Histórico Municipal de Requena llevan entre nosotros quinientos años; algunos hasta ochocientos. Hablamos de actas, ordenanzas, padrones… documentos de valor administrativo y que hoy se convierten en una puerta por la que podemos viajar a nuestro pasado para conocer la vida cotidiana y la viticultura de la Tierra Bobal en otros tiempos.

Documentación para defender los privilegios de la comarca

El Archivo Municipal de Requena conserva decenas de miles de documentos desde el año 1257, cuando el rey de Castilla Alfonso X otorgó a Requena su Carta Puebla, que ofrecía las máximas facilidades para poblar un territorio de frontera castellano, apetecido por la Corona de Aragón. El Concejo (el antiguo Ayuntamiento) fue siempre consciente de que estos papeles eran esenciales para defender sus derechos y por eso el conjunto de escritos ha sido muy cuidado siglo tras siglo. Gracias a ello, hoy podemos conocer detalles cotidianos de aquel lejano 1257, recién reconquistada la zona, o a la época de Isabel La Católica de la mano de las ordenanzas de 1479 o a las hambrunas o a las plagas del XIX.

La vitivinicultura en tiempos de Carlos I de España

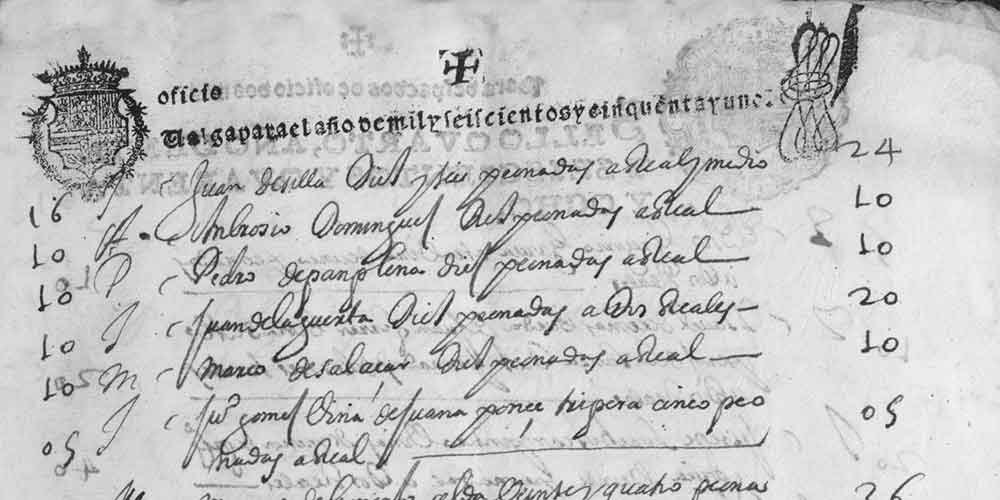

El Archivo, ordenado y cuidado con celo, contiene materiales muy variados, todos especialmente valiosos para entender la historia de nuestra comarca, su agricultura y su desarrollo. Pero hay una serie documental especialmente interesante: la que componen las actas del Concejo desde 1520 a 1550. Hablamos de la época de un Carlos I recién llegado de Flandes (el monarca, por cierto, estaría en Tierra Bobal en 1528 y 1542). Unificados bajo la misma corona los reinos de Castilla y Aragón, pacificada casi toda la Península, se puede observar en estos documentos hasta qué punto el Concejo intervenía en aquel entonces en el cultivo de la vid y la producción de vino: era un alimento muy importante para todos.

Intervenir en todo el proceso vitivinícola

Entre los muchos detalles que el Concejo controlaba están los siguientes:

- La guarda de las viñas. La autoridad velaba por la integridad de los viñedos, cuidando de que en ellos no entraran los ganados, los perros o los ladrones y evitando que se convirtieran en lugar de paso. Exigía también que las colmenas estuvieran alejadas de los viñedos. Por supuesto, tenía prohibido coger en ellas espárragos, agraces o ir a cazar.

- Regular la venta de vino. La municipalidad de Requena trabajaba para asegurar el abastecimiento del vino, su calidad y un precio razonable. Era de su competencia decidir quién podía abrir una taberna y cuánto costaba un azumbre de vino (la medida del momento, equivalente a un poco más de dos litros). También multaba a quienes engañaban en la medida, servían vino agrio o vendían fuera de la ciudad el vino local.

- Asegurar el aprovisionamiento de vino. Para ello, el Concejo hacía calas o aforamientos con los que se aseguraba que ningún propietario se reservaba parte del producto para especular después. También trabajaba para asegurar que no faltara el vino (ni siquiera para los pobres) en épocas señaladas o cuando el ejército lo requería.

- Controlar el momento de la vendimia. Sí, era el Concejo el que decidía en qué momento podían iniciar los propietarios la cosecha de sus uvas. Querían asegurarse así que la maduración era óptima y el vino resultante tendría calidad suficiente como para llegar sin agriarse al final del ciclo anual.

- Regular los trabajos de la viña. Puesto que la viticultura exige conocimientos y destrezas especiales y una mayor intensidad de trabajo, la mano de obra disponible era mucho más escasa que la que se ocupaba de otras tareas y exigía de los propietarios condiciones menos duras de lo habitual. Así, durante mucho tiempo, las autoridades intentaron controlar sus salarios, horarios y tareas.

Al extraordinario fondo documental de Requena hay que añadir los documentos procedentes de Utiel. Lamentablemente, la mayoría de los fondos de este archivo desaparecieron en 1936, pero aún conserva materiales muy relevantes que se refieren a la vid y el vino, como el Fuero de Requena, que tanto protegía el sector. De otros documentos, aunque perdidos, conocemos su contenido. Por ellos sabemos que, también en esta localidad y su territorio, las ordenanzas municipales (las de 1514 y las más pormenorizadas de 1602) regularon el cultivo de la vid y el comercio del vino con todo detalle.

¿Máquinas para viajar en el tiempo?, ¿puertas hacia el pasado? Una buena parte están en los archivos, esperando pacientemente a los amantes de la historia. Otras, bajo tierra esperando la mano experta de los arqueólogos. Son nuestros accesos a diferentes épocas de nuestra historia.

Los inicios del comercio del vino

Los inicios del comercio del vino